sábado, agosto 16, 2025

domingo, maio 02, 2021

GENTE DO CORAÇÃO REPARTIDO – CAP. II

DO QUE VAMOS TRATAR

“A nossa pequena glória é responder à grandeza do que foi grande”– na sua humildade – “e morrer com o valor surpreendido entre os escombros”...

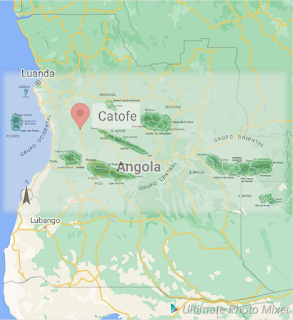

Do S. Jorge do Catofe crismada, como se refere no capítulo anterior, a “Décima Ilha dos Açores”.

É a pequena estória, autêntica ou romanceada, no fundo verdadeira, da brava gente açoriana – na maioria jorgense – rija e trabalhadora, casca grossa e lúdica, de falas mansas e entusiasmos comedidos, joeirada – “como quem não quer a coisa”– no verdejante, misterioso e intimidante mato angolano. Nos muitos vales, planaltos e encostas, enquadrados pelo rio Catofe e seus muitos afluentes, até ao rio Nhia (Ñya), a poente, encaminhando-se para o rio Pombuíge (Phumbwiji), a norte e nascente. Atravessados pela estrada de Luanda – a 360km – ao Huambo – a 240km. No Sub-Planalto de Benguela, cerca de 1360m de altitude, à distância média de 200km do oceano Atlântico. No concelho de Quibala, uma vila a 15km, distrito de Cuanza Sul, da então Província de Angola.

Claro que, principalmente nos primeiros tempos, o clima se mostrou adverso por ser muito diferente das ilhas açorianas. Na região do Catofe, como em toda Angola, o clima contempla duas estações: a das chuvas (nvula, no dialeto Kimbundu dos Kibalas), que dura aproximadamente 9 meses – setembro a maio – e a temporada seca conhecida como cacimbo (kixibo), de 3 meses – junho a agosto. Esta periodicidade, por vezes, variava mais em detrimento da estação chuvosa, com o prolongamento do cacimbo. A estação seca se apresentava sempre exasperante para o homem açoriano que só vivia da agropecuária. No cacimbo não caía do céu uma só pinga de água; valia a água dos riachos e rios que nunca secavam, embora ficassem com caudal bastante diminuído, e as medidas preventivas adotadas nas “chuvas” como a sementeira de milho, forrageiras e outros alimentos para o gado, normalmente, reservados por ensilagem ou outras estratégias. Outra dor de cabeça trazida durante o cacimbo aos agricultores açorianos do Catofe era o hábito cultural dos indígenas realizarem queimadas – uximika mwíôzo – do capim seco para afugentar os animais silvestres durante as suas campanhas de caça coletiva, sob a orientação do “soba” e/ou dos “mais velhos” de cada comunidade. Por incrível que pareça, o animal mais caçado durante as queimadas do cacimbo era o rato monteiro, abundante na região e muito apreciado pelos autóctones.

A maior adversidade da estação das chuvas era sem sombra de dúvidas o paludismo ou malária, devido a uma maior proliferação de mosquitos transmissores. Trata-se de uma doença infecciosa que origina arrepios de frio, tremores, sudorese, fadiga, dores cíclicas de cabeça e febre alta, o que pode causar até a morte. Contra ela ainda não há vacina, por isso, foi a maior responsável pela mortalidade por doenças em 2018, em Angola, segundo informações da imprensa.

sexta-feira, abril 30, 2021

A MINHA SAVANA - Parte 2/5

GENTE DO CORAÇÃO REPARTIDO – CAP. I

À LAIA DE PREÂMBULO

Sempre desejei escrever a estória – humildemente heróica – das mulheres e dos homens e da sua descendência – açorianos e açor–angolanos sofredores – que espalhados pelo “mato” angolano gravaram a duras penas e saudades margens nítidas da sua pequena terra de origem, os Açores, a esmagadora maioria proveniente da ilha de São Jorge, contribuindo – sem sequer o intuírem, para caboucarem uma grande, generosa e próspera nação – Angola...

Choquei a almejada estória com amor, durante anos e anos, deixando-me chegar aos oitenta bem puxados... Porém, sem principiar, nunca se chega ao fim...

Primeiro, socorri-me dos apontamentos, alembranças, causos, verdades “sob o manto diáfano da fantasia", escritos pelo meu chegado amigo e compadre de muitos anos e andanças – Valério Mateus (heterómino de Vicente Matos). Mais: Boletins Oficiais de Angola, Estatutos da Cooperativa Agropecuária “A Açoreana", relatórios anuais, exposições escritas e muita memória oral. Contribuições de muitos apanhados nas malhas do tempo e da saudade...

Também, recorri à contribuição do jornalista Dutra Faria, um dos três fundadores e diretor da ANI (Agência de Notícias e Informação), ou seja, as suas palestras nas Casas dos Açores do Rio de Janeiro e de Lisboa, suas crónicas no Diário Insular, de Angra do Heroísmo, de 1954, 1958, 1961 e posteriores; foi o responsável pelo crisma da “Décima Ilha dos Açores”, aquelas singelas mas sugestivas imagens açorianas confirmadas por outros visitantes, ilhéus ou não e até estrangeiros.

Passados mais de meio e de um quarto de século, do nascer e de se esfuma daquela singela utopia. Para mim, ultrapassados os oitenta – “contas e bordão" – são horas de começar!... “Em nome de Deus” começo!...

quinta-feira, abril 29, 2021

terça-feira, abril 27, 2021

segunda-feira, abril 26, 2021

A MINHA SAVANA - Parte 1/5

Pouca gente sabe que a palavra savana é de origem brasileira, dos índios caraíbas que a pronunciavam sabana e tinham uma ideia bem precisa quanto à sua aplicação a um tipo específico de paisagem. Antes da pesquisa que realizei, para tomar balanço e escrever este primeiro capítulo do livro que publicarei com o título “O Menino na Savana: crónicas rebeldes da décima ilha”, eu também nada sabia sobre a origem etimológica da palavra savana que encerra para mim um significado quase místico.

Mas, antes de ir à definição de savana, eu gostaria de divagar um pouco sobre os caraíbas. Eles são um povo da matriz tupi e a sua designação significa “Sábio” ou “Inteligente” (do tupi kara’ib), certamente, porque essa qualidade lhes era atribuída pelas etnias circunvizinhas da mesma matriz étnica. Na época da colonização europeia da América, o povo caraíba habitava o norte e nordeste da América do Sul e várias ilhas da América Central, cujo mar passou a chamar-se pelos primeiros navegadores europeus de “Mar do Caribe”, exatamente, por causa do nome dos indígenas da região. No Brasil, os caraíbas dominavam a Amazônia e eram temidos por praticarem a antropofagia. Aliás, no seu livro “O Povo Brasileiro” o sociólogo e etnólogo Darcy Ribeiro explica que o antropofagismo de algumas tribos tupi não era um mero ato para suprir carências alimentares, por isso, usa a expressão “antropofagia cultural” e refere: “O caráter cultural e coparticipado dessas cerimônias tornava quase imperativo capturar os guerreiros que seriam sacrificados dentro do próprio grupo tupi. Somente estes – por compartilhar do mesmo conjunto de valores – desempenhavam à perfeição o papel que lhes era prescrito: de guerreiro altivo, que dialogava soberbamente com seu matador e com aqueles que iriam devorá-lo. Comprova essa dinâmica o texto de Hans Staden, que três vezes foi levado a cerimônias de antropofagia e três vezes os índios se recusaram a comê-lo, porque chorava e se sujava, pedindo clemência. Não se comia um covarde.” Azar do mui corajoso Dom Pedro Fernandes Sardinha, o primeiro bispo do Brasil, que foi devorado pelos caetés ou tupinambás na costa de Alagoas após um naufrágio, no dia 16 de julho de 1556; pelos vistos, esqueceu-se de imitar Hans Staden, não chorou e como naquele tempo também era válido entre os tupi o velho ditado: “quem não chora, não mama”, se ele tivesse chorado, os índios concerteza teriam lhe dado uma bela índia toda “turbinada” para ele extrair uma saborosa iguaria tropical, em vez de virar repasto dos silvícolas.

Os caraíbas foram os primeiros indígenas das Américas a terem contato com os navegadores espanhóis das naus de Cristóvão Colombo, em 1492, e desde logo passaram a ser escravizados para trabalharem nas colônias espanholas que se fundavam na América Central e do Norte. Aliás, no regresso da sua primeira viagem às suas Índias Ocidentais, Cristóvão Colombo levou 509 escravos caraíbas que foram vendidos em Sevilha em 1495. Assim, não é correta a acusação que é feita aos portugueses de terem começado o negócio de escravos de e para o continente americano. A etnia caraíba praticamente foi dizimada, porque as suas gentes morreram aos milhares no avanço da colonização, pelas guerras de ocupação, pela escravatura e por não possuírem imunidade contra as doenças que os europeus trouxeram.

A savana é por excelência uma região plana, onde a vegetação é constituída essencialmente por gramíneas, adornadas por árvores esparsas de pequeno porte e por arbustos isolados ou em pequenos grupos. Assim, por definição, a savana é uma zona de transição entre a floresta e a pradaria. Existem vários tipos de savana, referindo-se a bibliografia especializada a 5 tipos principais:

1. Savanas tropicais e subtropicais, em latitudes tropicais e subtropicais, caracterizadas por duas estações – uma quente e seca e outra chuvosa –, solo fértil, poucas árvores e grande diversidade de mamíferos, pássaros e insetos, podendo até apresentar escassez de água (semiáridas).

2. Savanas temperadas, em latitudes médias, caracterizadas por possuírem um clima de verão mais úmido e invernos mais secos, além de serem semiáridas (água escassa), têm invernos frios, uma estação temperada e uma mais quente, solo fértil, vegetação essencialmente de gramíneas e os animais incluem mamíferos, pássaros, répteis e insetos.

3. Savanas mediterrâneas, em regiões com clima mediterrâneo, sendo semiáridas, com solo pobre e vegetação arbustiva perene e pequenas árvores.

4. Savanas pantanosas, em regiões tropicais e subtropicais, que constituem ecossistemas localizados, com frequentes inundações, com muita umidade, temperatura morna e solo rico.

5. Savanas montanhosas que se encontram em altitudes elevadas, em zonas alpinas e subalpinas, das diferentes regiões do planeta.

Por tudo o que foi escrito antes, posso assegurar que a minha savana é especial, porque não pode ser classificada num só dos cinco tipos mencionados e tem um povo bem diferente dos pais do termo “savana” – os caraíbas – que os europeus encontraram no novo mundo, no século XV.

Realmente, a minha savana está numa região tropical, a cerca de 11º de latitude Sul, 10º-15º de longitude Este e a 1220m de altitude, sensivelmente no mesmo paralelo de Aracaju, a capital do Estado do Sergipe, no Brasil. Não é nada semiárida, antes, tem abundância de água, já que no meio dela passa um rio caudaloso e perene, o rio Catofe. Ela fica verdejante nove meses por ano, de setembro a maio/junho, durante a estação das chuvas, e tem a estação seca ou cacimbo de junho a agosto/setembro.

Durante a estação das chuvas, chove copiosamente no final da tarde ao ritmo de grandes trovoadas. Grandes inselbergs – monólitos ou formações rochosas isoladas de granito bem sólido – elevam-se de 20 a 150 metros da sua base e delimitam as numerosas “baixas” – planícies – do rio Catofe, onde o capim viceja prenhe a clamar pelos tempos da sua maior utilidade que foi a alimentação das 70.000 cabeças de gado leiteiro, dos idos anos de prosperidade da colonização açoriana que atingiu o auge na primeira metade da década de 1970. Nela o solo é rico, como bem testemunhou a agricultura do milho e das forragens praticada pelos colonos açorianos, após o “desbravamento” da terra que incluía o desmatamento sustentável e a divisão do terreno em lotes para a rotação das culturas e a alimentação do gado.

Um grande abraço do

Kabiá-Kabiaka.

sábado, abril 24, 2021

PROJETO DA CAPA

Pelo menos, o projeto da capa do livro "GENTE DO CORAÇÃO REPARTIDO: entre os Açores, Angola e o Mundo" já foi feito, conforme a vontade do autor principal Vicente Teixeira de Matos.

PRIMEIRO HAVANA

O meu primeiro Havana,

pela brisa serena...

Aquele que dura toda a semana...

Atitude insana, muito insana!

quarta-feira, abril 21, 2021

O "NOSSO REITOR"

Os rapazes e as moças que passaram pelo velho Liceu de Angra nos bons anos trinta (1930-1940), percebem perfeitamente a quem me refiro: ao Homem singular e encantador, que acaba de falecer em Lisboa aos 97 anos (até nisso fora do vulgar) – o Dr. Joaquim Moniz de Sá Corte Real e Amaral.

Vários dos seus alunos e colegas escreveram já sobre Ele, evidenciando a sua vida de pedagogo, de político, de homem bom, pleno de verve, penache e sabedoria, com que enfrentou os bons e os maus momentos que lhe reservou a sua longa vida.

Não fosse a forma ímpar como dele recebi influência perdurável – já lá vão quase cinquenta anos – a qual me levou a um destino muito diverso dos meus colegas e amigos de então, mais valia hoje calar-me, curvando-me reverente perante a sua memória inolvidável

De 1932 a 1938, eu e os meus companheiros de caminho, habituámo-nos a ver entrar no velho Convento de São Francisco o “Nosso Reitor”, figura imponente, revestida de sobretudo azul, polainitos, chapéu à diplomata, emoldurando uma cara de “lua cheia", bigode à “adolphe menjou”, e um fino sorriso crítico de quem conhecia os homens e a sua história, que era capaz de compreender e desculpar – sem quebra do velho bom respeitinho – os pecadilhos da “malta"! Como acessório indispensável a célebre bengalinha de castão de prata que, sem nada ter de agressiva, dominava as veleidades e tentativas de greve académica, em dias lembrados!

Se não erro, o Dr. Corte Real e Amaral só foi nosso professor - História e Geografia – nos 5º. e 6º. anos; mas as suas lições, não fazendo esquecer as do saudoso Dr. Duque Vieira, permitiram-nos conhecer uma forma diferente de abordar a História e as estórias subjacentes. As suas palestras no alto da Memória ou deambulando pelos redutos do Monte Brasil, se não assumiam tons épicos que não estavam no seu feitio, eram vivas e excitantes, tanto para os elementos masculinos como femininos dos seus fascinados ouvintes. “Vejam bem meninos!...” E, do alto da Memória desbobinavam os Moinhos e a Casa do Capitão, donde saíram em tempos idos os Cortes Reais para as brumas do Ocidente, alguns para não mais voltarem... Descia a Rua da Sé a figura apaixonante e apaixonada de Violante... Assomava às ameias do Castelinho a figura do incorruptível Ciprião... No Monte Brasil assistíamos, como de palanque, à entrada na Baía de Angra de naus e galeões imperiais, ajoujados de riquezas e especiarias, tripulados por escassos e rudes marinheiros, olhos esbugalhados pelas cousas nunca até então vistas, marcados por cicatrizes de piratas, rijos ventos e mares profundos e implacáveis...

Porém o que me levou a este canhestro desfiar de reverente lembrança, foram três iniciativas do Dr. Corte Real, que me marcaram para a vida adulta: a realização anual no Liceu da Semana do Ultramar, a existência da Sala do Ultramar recoberta de recordações por ele recolhidas em Angola, e as suas palestras sobre o Ultramar que traduziam a sua experiência como oficial miliciano em Angola, onde prestara serviço na cidade do Huambo (Nova Lisboa), criação do General Norton de Matos, génio ultramarino frustrado pela politiquice da sua época e democrata de raiz, hoje propositadamente esquecido. O Dr. Corte Real servira no chamado quartel da Aviação, onde – mal sabia eu então – seria tropa em 1941, no 1º. curso de milicianos da 1ª. Escola de Quadros Militares que se fundou em Angola.

O “Nosso Reitor “ não seria um ultramarino ferrenho – se não me engano nunca mais voltou ao Ultramar – mas a sua experiência castrense em Angola e a sua consciência de cultor da História pátria, alertavam-no – sem pieguices ou oportunismo – para o presente e o futuro do seu País e dos Povos que o integravam.

E, assim, o Dr. Corte Real e Amaral, a par com o jorgense Coronel António Silveira Lopes, instalaram em mim, primeiro a curiosidade e depois o entusiasmo e o amor pelo Ultramar Português, e me levaram a transmiti-los a meus pais e irmãos, que lá abalaram para Angola em 1937 à procura de novos horizontes e terras largas que escasseavam na nossa Ilha, e para onde segui em 1939, num desejo premente de colaborar, dentro da minha modéstia, nessa exaltante tarefa de construir um mundo novo.

Por lá gastei a mocidade durante trinta e seis anos (excepção de escassos quatro meses), e se de lá voltei escasso de bens materiais, acompanha-me uma rica vivência que por nada trocaria. Continuo a considerar ter sido um privilégio a minha modesta contribuição numa terra e num período histórico da nossa Pátria que – ultrapassados regimes e ideologias – amainados os ventos, o futuro fará a justiça merecida.

“Quinto Império" (Império do Divino Espírito?) várias vezes adiado, não um exclusivo de Portugal e da nossa gente, mas do qual o nosso Povo foi e pode continuar a ser pioneiro!...

Assim, o que descrevo basta para justificar a modesta mas sincera homenagem que aqui presto ao Homem que foi o Dr. Joaquim Moniz de Sá Corte Real e Amaral – o “NOSSO REITOR".

ANGRA, Porto de Naus e Cidade Encantada de Impérios, setembro de 1987.

VICENTE DE MATOS.